Utopien und Dystopien: KI in Science Fiction Literatur und Wirklichkeit

Es war einmal… Nein, es wird einmal… So hätte ein Märchen beginnen können, das sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt. In diesen Monaten ist KI neben Putins Krieg in Europa das beherrschende Thema in Medien und täglicher Konversation. Und das ist neu, denn KI ist im Tagesgeschehen vieler Menschen angekommen, mit den üblichen Verwirrungen in den Hirnen von Menschen, die nur einen Teil von Informationen verarbeiten können. Aber das ist hier nicht das Thema.

Dieser Tage hatte ich eine Diskussion mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen, allesamt sehr weit oben in der Liga der Software Developer, selbst zum Teil mit Integration von Agenten und im täglichen Umgang mit Copilot geübt. Und auch hier gibt es sehr unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema.

Dabei ist das Thema an sich nicht neu. Was wir heute mit KI erleben, und was dieses für Folgen haben kann, darüber haben sich Jahre und Jahrzehnte zuvor schon Menschen Gedanken gemacht. Die Werke einiger davon habe ich in gesehen und gelesen.

Was aber neu ist: KI ist nun Wirklichkeit! Wir haben nun Computer, die alles von Menschen geschaffene scannen, analysieren, verarbeiten und damit Neues erzeugen können. Und an dieser Stelle möchte ich einen Blick auf das werfen, was sich andere Leuten schon mal ausgedacht haben.

Isaac Asimov: I, Robot

Die Sammlung „I, Robot“ von Isaac Asimov versammelt Geschichten, die sich im Wesentlichen um die Robot Psychologin Susan Calvin drehen. Im Laufe ihres Lebens hat sie mehrere Generationen von Robotern miterlebt, die mit den Jahren immer intelligenter geworden sind. In diesen Geschichten hat Isaac Asimov einige Aspekte vorausgeahnt, die wir heute mit der KI assoziieren und über die wir uns ebenfalls heute Gedanken machen.

Neben Susan Calvin sind die beiden Ingenieure Powell und Donovan weitere Hauptfiguren in diesen Geschichten. Sie sollen in der Geschichte „Vernunft“ Robots betreuen, die auf einer fernen Station einen Energiestrahl auf die Erde kontrollieren sollen. Kommt es zu einer Abweichung dieses Strahls, so hat die Erde entweder ein Energieproblem oder sie wird von dem Strahl verbrannt. Der oberste Roboter entmachtet die Menschen, weil er sie für eine untergeordnete, weit von der Perfektion eines Robots entfernte Spezies hält. Am Ende stellen die Menschen fest, dass dieser Robot mit seinem Irrglauben einen perfekten Job macht. Und deshalb lassen sie ihn in diesem Glauben.

In der Geschichte „Flucht“ soll ein positronisches Gehirn eine Maschine bauen, die Menschen Zeitreisen ermöglicht. Das Problem dabei: Das Hirn ist eine gewaltige Investition, und wenn es über diese Maschine nachdenkt, könnte es gegen eins der Robotergesetze verstoßen. Und das könnte das Gehirn umbringen. Also lernt man das Hirn vorsichtig an, es baut die Maschine und wie es ausgeht erzähle ich hier nicht. Was mir dabei auffällt: Der Prozess des Anlernens des Hirns, den Isaac Asimov vor ungefähr 70 Jahren beschrieben hat, entspricht ziemlich genau dem, was das Training für eine Künstliche Intelligenz heute darstellt. Das Hirn liest über eine Computer Vision mit OCR Texte von Blättern ein und analysiert den Inhalt. Entspricht dem Anlernen, der Tokenisierung und der Vektorisierung einer KI heute.

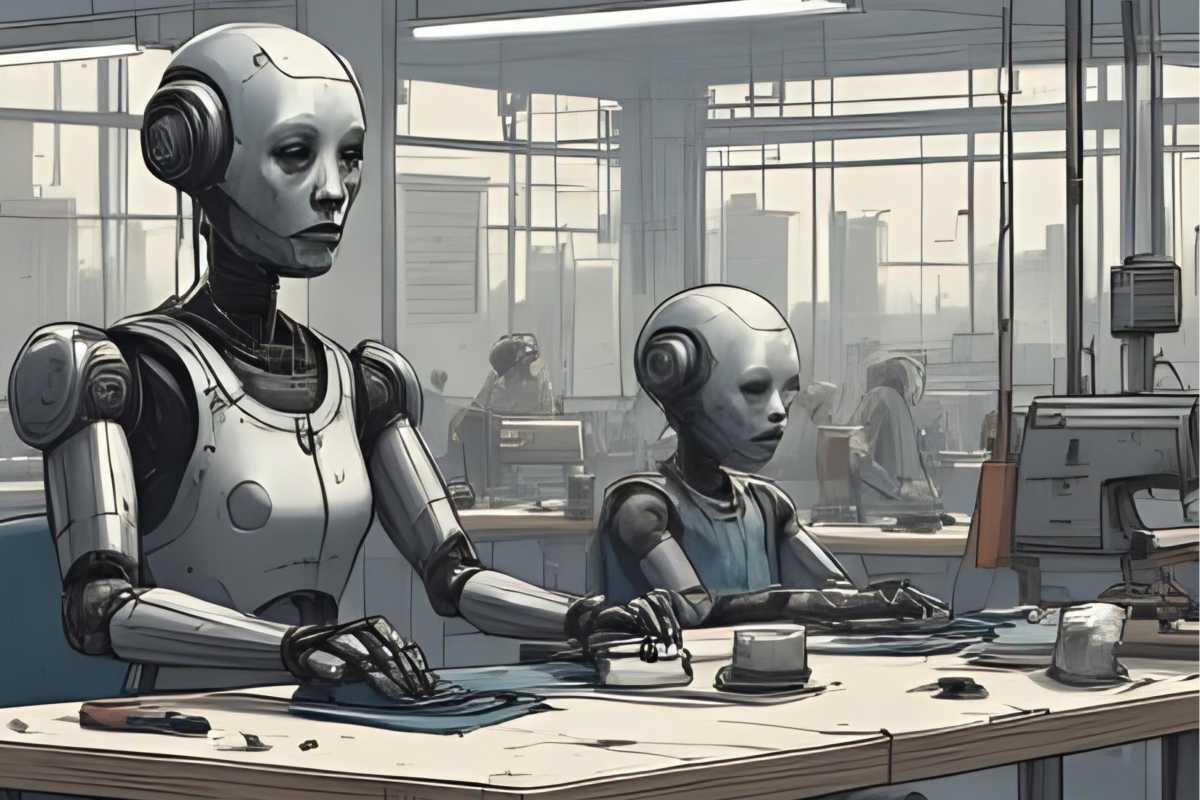

Am Schluss haben die Computer die Weltherrschaft übernommen, so wie Isaac Asimov in seiner letzten Geschichte „Der vermeidliche Konflikt“ beschreibt. Ein Computer sorgt dafür, dass die Landwirtschaft ordentlich produziert und die Industrie läuft. Ab und zu kommt es trotzdem zu Problemen. Am Ende findet der Protagonist dieser Geschichte heraus, dass der Computer bewusst Unzulänglichkeiten einbaut, damit die Menschen glauben, dass es Anarchie gibt und dass sie noch nicht selber die Kontrolle verloren haben.

Man sieht also: I Robot hat vieles von dem vorweggenommen, worüber wir in diesen Tagen reden.

The Alan Parsons Project: I, Robot

Alan Parsons und Eric Woolfson haben nicht nur Edgar Allan Poe ein musikalisches Denkmal gesetzt, sie haben auch Menschen auf Isaac Asimov aufmerksam gemacht. Ca. 1977 erschien die Langspielplatte „I, Robot“ und schon ca. 15 Jahre später habe ich festgestellt, dass es das Buch dazu gibt. 2025 habe ich dann gelesen, dass die Verwertungsrechte für die literarischen Geschichten dazu geführt haben, dass Alan und Eric keinen direkten Bezug auf die Handlungen nehmen konnten. Das erklärte mir fast 50 Jahre nach dem ersten akustischen Kontakt, warum die Texte so seltsam eigenständig und nicht an einzelne Geschichten angelehnt wirken.

Das zeigt aber, wie beide sich offenbar einige Aspekte aus den Geschichten von „I, Robot“ herausgegriffen haben. „I wouldn’t wanna be like you“ scheint mir die Sichtweise des Robots zu sein, der auf der Station für die Energiestrahlen sitzt und dem Menschen vor ihm auseinander legt, warum er ein unfertiges Wesen ist.

Für das letzte Stück der Platte habe ich sogar mal die Bibel zu Rate gezogen. Das Buch Genesis endet mit Vers 31. I, Robot endet mit dem Vers 32. Dieses Stück Musik höre ich nach 40 Jahren noch regelmäßig, vor allem im Auto, was zwar selten vorkommt, aber dafür macht es mehr Spaß. Ich interpretiere „Genesis Chapter 1, Vers 32“ als die Erschaffung des Robots.

Kurt Vonnegut: Das höllische System

Eine weitere Dystopie hat Kurz Vonnegut mit dem Roman „Das höllische System“ geschaffen. In dieser Welt gibt es Manager, die in der Industrie und damit im ganzen Land herrschen. Ein Lenkungsauschuss ahnt voraus, was Konsumenten brauchen und weist die Industrie an. Die arbeitslos gewordenen früheren Arbeiter müssen sich mit niederen Arbeiten wie dem Ausbessern von Straßen beschäftigen. Es gibt soziale Konflikte, es kommt zum Aufstand, die Macht bleibt bestehen.

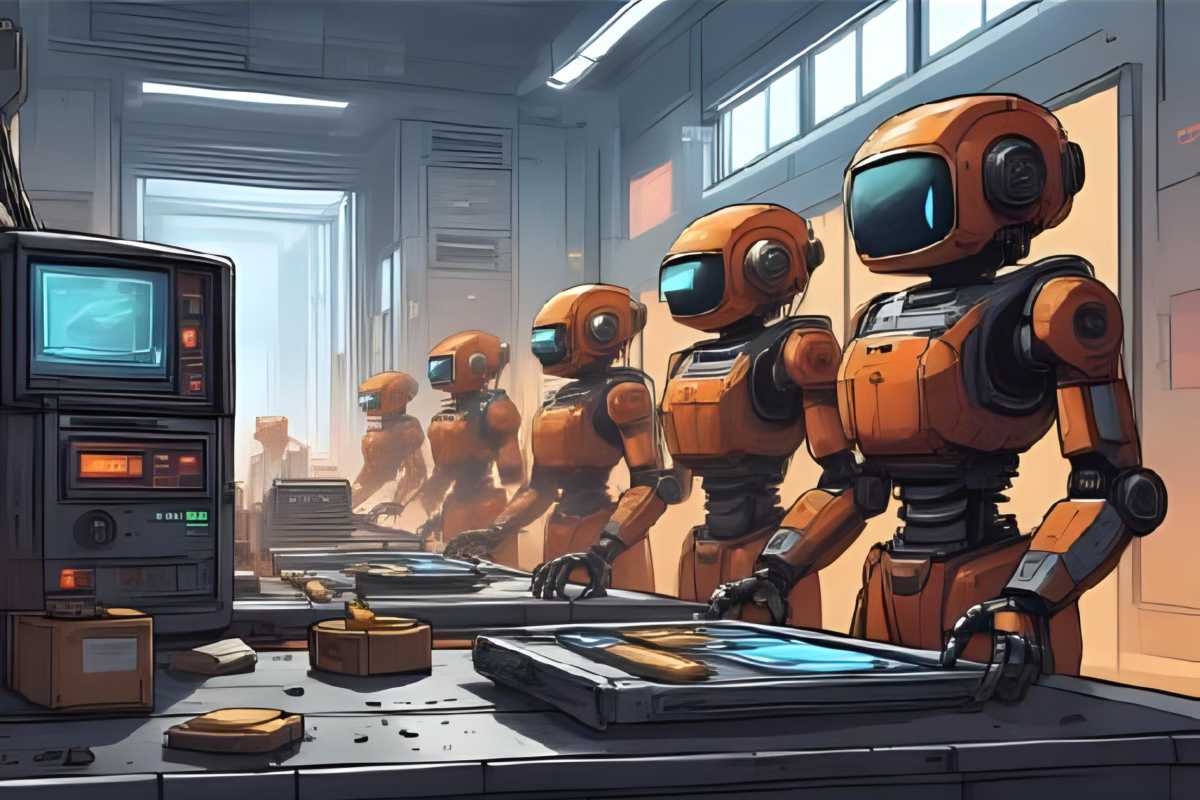

Was heute anachronistisch anmutet, war in den 1950er Jahren, als Kurz Vonnegut „Player Piano“ schrieb, Stand der Technik. In den Carlsbad Cavens gibt es es einen Riesencomputer, der mit Röhren betrieben wird. Die Werkbänke in der Industrie haben Steuerungen mit Magnetbändern, die Arbeitsschritte der talentiertesten Handwerker aufgezeichnet haben. In den letzten Jahren hätte man eine andere Technologie verwendet. Mittlerweile können Roboter selbst z. B. Plätzchen auf dem Fließband erkennen, und per KI können sie auch auf neue Produkte angelernt werden. Hier hat die Wirklichkeit die Fiktion mittlerweile überholt.

Die sozialen Konflikte aber, was mit den Menschen passiert, die den Inhalt ihres Lebens verlieren und nur noch am Gängelband eines Systems laufen, das arbeitet Vonnegut sehr gut heraus. Auch die Situation, dass einer der Ingenieure aus der Herrscherkaste plötzlich selber arbeitslos wird, weil ihn der Fortschritt überflüssig macht, ist gut beschrieben. Ich habe den Roman mittlerweile drei mal gelesen, und er begeistert mich immer wieder.

Angst vor KI und Technik ist nicht neu

Man sieht also: Die Angst vor den Folgen neuer Technik ist nicht neu. Und wenn ich auf ca. 70 Jahre zurück blicke, dann ist selbst das ein kurzer Zeitraum. Ich bin ja am Niederrhein aufgewachsen, und aus meiner Kindheit bzw. Jugend in den 1970er Jahren erinnere ich mich noch an die Reste der Textilindustrie in Grefrath. Das war bereits fortschrittliche Technik, denn es waren Fabriken und es waren mechanische Webstühle im Einsatz. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts machten die Maschinenstürmer von sich reden. Die Weber, die bislang zu Hause in Heimarbeit und unter ziemlich miesen Bedingungen Stoffe herstellten, drohten ihre Existenz zu verlieren, weil sie durch mechanische Webstühle ersetzt wurden. Also stürmten sie in die Fabriken und zerstörten die neue Technik. Auch in Deutschland gab es ein paar Jahre später solche Aufstände. Das Phänomen ist also nicht neu.

Und haben wir den Überblick über das, was gerade um uns herum passiert? Ich denke: Nein. Wir sind vielleicht noch nicht soweit, dass die Computer die Kontrolle über uns übernehmen können. Aber die Menschen, die die Benchmarks für diese Technik setzen, sind vielleicht erheblich mörderischer als es eine Maschine jemals sein könnte. Und das ist eher die große Gefahr. Denn jede Technik, die uns in den letzten 10.000 Jahren einen Fortschritt beschert hat, hatte auch immer eine militärische Komponente. Das war bei Bronze und Eisen so, beim Streitwagen, bei der Atomkraft und nun auch bei den Computern. Da lauert die größere Gefahr. Es ist immer der Mensch, der den Missbrauch betreibt. Nicht der Computer.

Übrigens: Dieser Text ist nicht von einer KI verfasst. Dieser Text stammt direkt aus dem Hirn von Thomas Berscheid.

Mehr zu den Themen Roboter, Arbeit und KI von Thomas Berscheid

Bildergalerien zu Robotern und Science Fiction

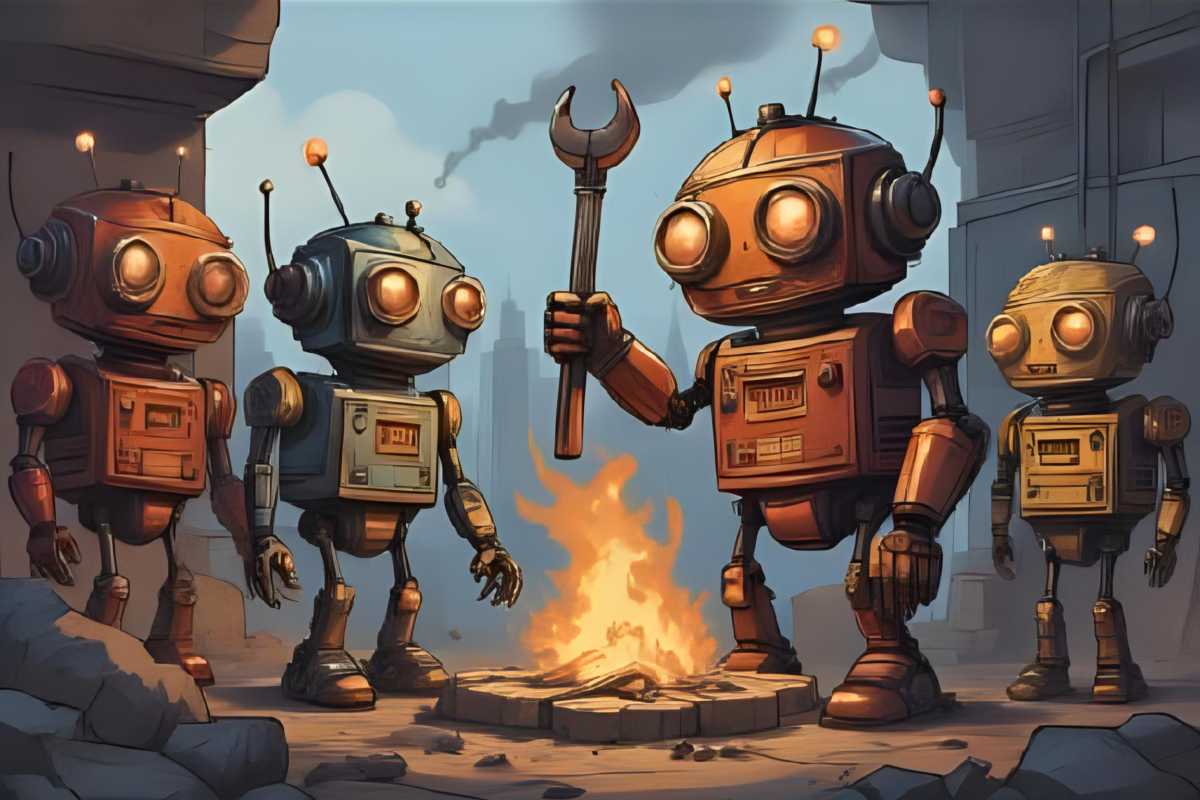

Dank Künstlicher Intelligenz kann ich heute Vorstellung über die Bilder in meinem Kopf umsetzen, die seit Jahren dort herumschwirren. So kann man Roboter nach dem Feierabend an einen Strand setzen oder um einen Grill stellen. Man kann sie aber auch in die Pose des Denkers von Auguste Rodin bringen. Hier ein paar per KI erzeugte Bildergalerien über Roboter.